nano-sonett verrückt – gedrückt

nano-sonett

verrückt – gedrückt

knapp & kekk

EDITION SIGNAThUR

Dozwil (Schweiz), 2024

In bisher noch nie gesehenem Ausmaß präsentiert Dirk Schindelbeck in diesem illustrierten Band seine Erfindung des Nano-Sonetts. Er behält dabei die altbekannte vierzehnzeilige Struktur dieser Gedichtform bei, verkürzt aber die Zeilenlänge jeweils auf ein Minimum. Dabei jagen sich die Reimwörter, die oft in einem überraschenden Effekt kulminieren. Spaß und Humor erfreuen den Liebhaber solcher Reimkunst. Dazu kommt das Layout von Grafiker Bernhold Baumgartner, mit passendem gefundenem und eigenem Bildmaterial, situationsbedingt justiert zum jeweiligen Thema des Zwergsonetts. Das Geleitwort von Jürgen Gutsch zur Geschichte des Sonetts und der Essay des Autors zur Poetik des Nano-Sonetts liefern das Fundament zum Verständnis der Sonettkunst in Vergangenheit und Gegenwart. Schindelbecks Themen widmen sich MENSCHEN WIE DU UND ICH, den SZENEN EINER EHE, den sehr speziellen MÄNNERWELTEN, wozu auch die AUSSCHLÄGE DER POLITIK gehören und die LICHTGESTALTEN DER KULTUR.

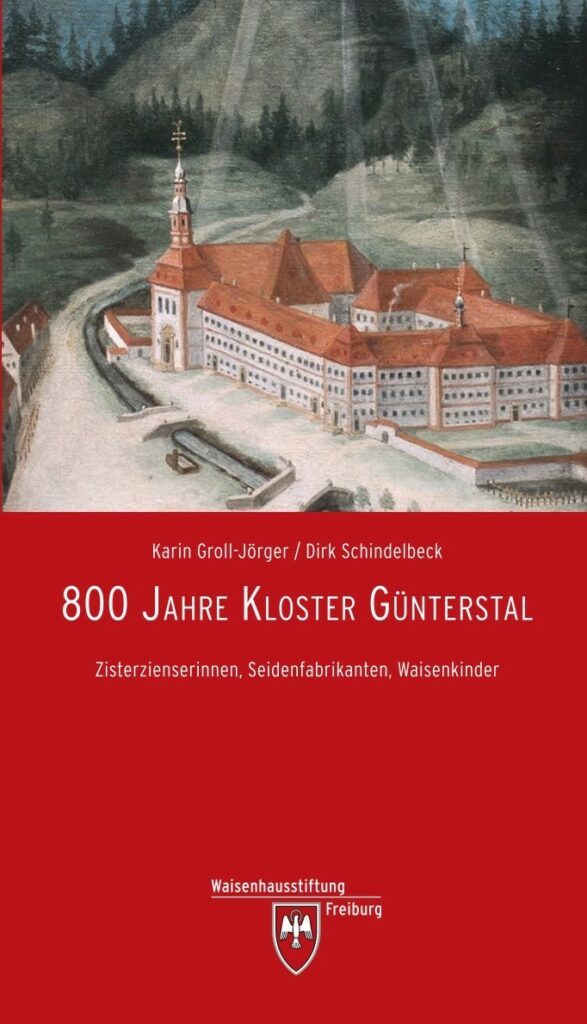

800 Jahre Kloster Günterstal

800 Jahre Kloster Günterstal

Zisterzienserinnen, Seidenfabrikanten, Waisenkinder

Waisenhausstiftung Freiburg

Freiburg, 2024

mit Karin Groll-Jörger

Anlässlich seiner Gründung vor 800 Jahren präsentiert das vorliegende Buch die wechselvolle Geschichte des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Günterstal – von der ersten Weihe im Jahr 1224 bis auf den heutigen Tag. Fast 600 Jahre sakraler Nutzung stehen dabei gut 200 Jahren Verwendung für wirtschaftliche und soziale Zwecke gegenüber.

Nachgezeichnet wird der Weg von der Klostergründung durch Adelheid, der ersten Äbtissin, unter der sich das Kloster schon Ende des 13. Jahrhunderts zu einem der wohlhabendsten und einflussreichsten Frauenklöster im Breisgau entwickelte, bis zu seiner Auflösung im Jahr 1806. Es folgten Verkauf der Anlage, Umbau zur Textilfabrik und Brauerei und schließlich – ab 1894 – in der Trägerschaft der Stiftungsverwaltung die Neunutzung als städtisches Waisenhaus. Seit 1985 stellt die Waisenhausstiftung die Räumlichkeiten mehreren Mietern zur Verfügung.

In den Blick genommen wird dabei nicht nur die wechselvolle Geschichte der Klosteranlage selbst mit ihren Erweiterungen, Zerstörungen und Neubauten sowie Leben und Schicksal der Schwestern, sondern auch dasjenige der Kinder, die Mitte des 19. Jahrhunderts in der Spinnerei für einen Hungerlohn arbeiten mussten oder der Jugendlichen, die noch bis in die 1970er Jahre unter dem harten Regime der sie betreuenden Ordensschwestern zu leiden hatten.

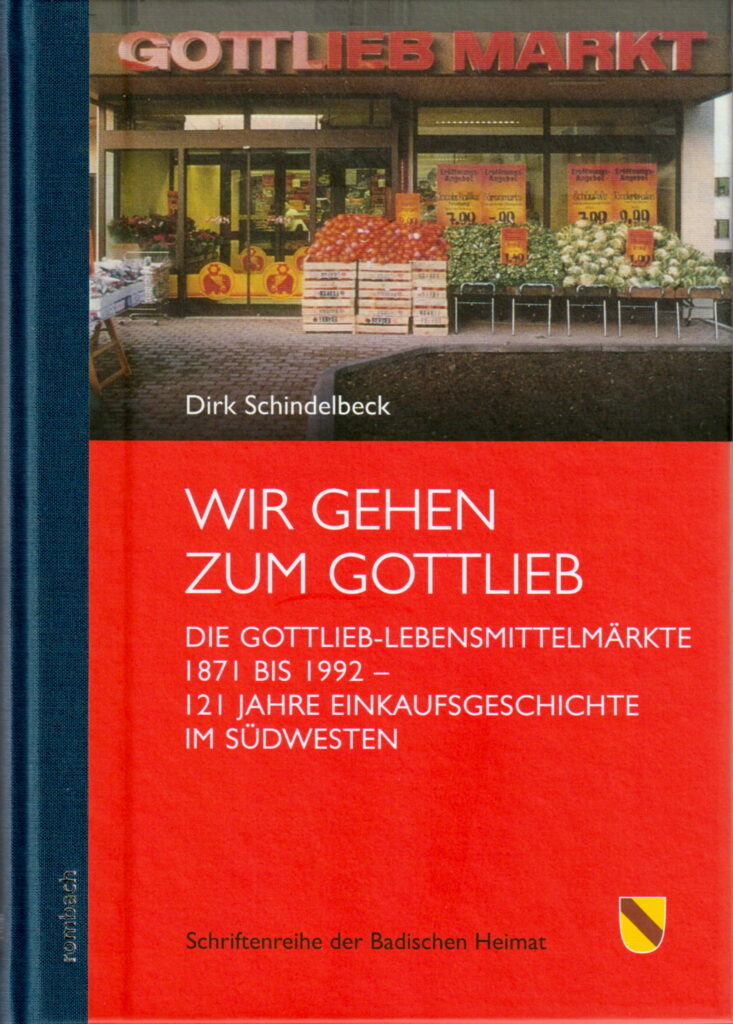

Wir gehen zum Gottlieb

Wir gehen zum Gottlieb

Die Gottlieb-Lebensmittelmärkte 1871 bis 1992

121 Jahre Einkaufsgeschichte im Südwesten

Schriftenreihe der Badischen Heimat

Rombach, 2022

Wer bis in die 1980er Jahre in Freiburg seinen täglichen Lebensmittel-Einkauf machte, der ging „zum Gottlieb“. So ist „Das Geschäft der sparsamen Hausfrau“ bis heute in der kollektiven Erinnerung abgespeichert. Schließlich war dieses Familienunternehmen aufs engste mit der Stadt und dem Lebensalltag ihrer Menschen verwoben. Mit bis zu 35 Verkaufsstellen in Freiburg selbst – und 135 in Südbaden und weiteren 35 im Saarland – war Gottlieb nicht nur an jeder Ecke präsent, sondern zu seinen besten Zeiten mit über 3.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einer der größten Arbeitgeber der Stadt.

Dieses Buch präsentiert die wechselvolle Geschichte des Familienunternehmens über vier Generationen hin – bis zum Verkauf an Edeka 1992. 1871 von Ludwig Gottlieb in Saarbrücken gegründet, baute sein Sohn die Lebensmittelkette bis 1914 mit 230 Verkaufsstellen zwischen Luxemburg, Saarbrücken, Metz, Colmar und Freiburg zum größten Betrieb seiner Branche im Kaiserreich aus.

Als nach der Rückkehr Elsass-Lothringens zu Frankreich 1918 mehr als 90 % aller Filialen verloren gegangen waren, gelang seinem Sohn Arthur Gottlieb in den 1920er- und 1930er-Jahren trotz Inflation und NS-Repressalien der Wiederaufbau in wenigen Jahren – und ein zweites Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, nun gemeinsam mit seiner Tochter Ellen.

In monatelanger Recherche konnte die Geschichte dieser Lebensmittelfilialkette erarbeitet werden – mithilfe von fast einem Dutzend Zeitzeugen, die seinerzeit bei Gottlieb arbeiteten und ihre Firma bis heute in guter Erinnerung bewahrt haben. Oder wie es der ehemalige Verkaufsleiter ausdrückt: „Ich träume noch heute manchmal von der Neueröffnung einer Gottlieb-Filiale.“

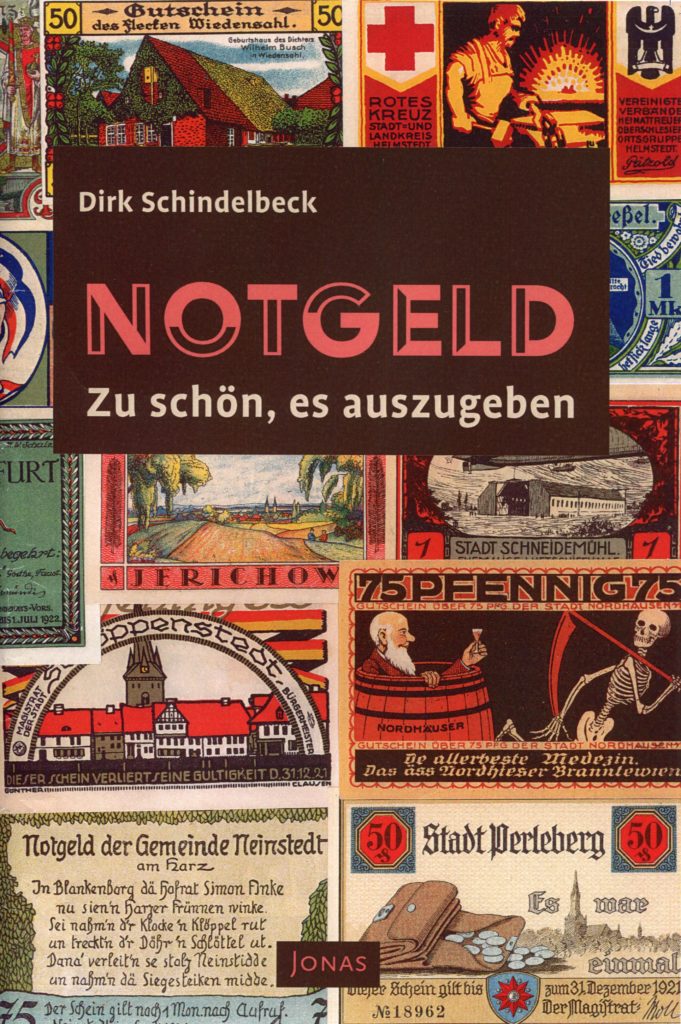

Notgeld

Noch heute sind die Bilder in unseren Köpfen da: große Waschkörbe voll mit wertlosen Millionen- und Milliarden-Mark-Scheinen, mit denen die Schulkinder spielten und die am Ende wie Altpapier im Ofen verbrannt wurden. Es sind die Zeichen der großen Inflation vom Herbst des Jahres 1923. Im Gegensatz dazu sind die Pfennig-Werte des deutschen Seriennotgelds der Jahre 1920-22 kaum bekannt, ausgegeben von über 1400 Städten und Gemeinden überall im Land. Dabei entfalteten gerade diese kleinen Scheine eine ganz besondere Geldkultur. Denn dieses Geld wurde eben nicht entsorgt, sondern oft sogar gehütet wie ein Schatz. Aus primitiven Notzahlungsmitteln des Krieges entstanden, wurde es nach dem Krieg immer schöner und bunter – nicht zuletzt weil ein Sammlermarkt entstand, auf dem sich die Städte einen harten Wettbewerb um das attraktivste Notgeld lieferten. Was weiß dieses Geld nicht alles über die Menschen in ihrer Zeit zu erzählen! Geld, das den Mund aufmachte, das wütend aufschrie, über sich selber lachte, über 6, 8, 10 Scheine hinweg Gedichte vortrug, Geschichten erzählte…

Erstmals führt dieses Buch in die sich über ein ganzes Jahrzehnt hinziehende Geschichte der Notgeldproduktion in all seinen Phasen ein: von den Anfangstagen des Krieges über das städtische Großnotgeld an seinem Ende bis hin zu den Milliardenwerten der Hyperinflation. Das Schwergewicht aber liegt auf der noch immer kaum bekannten Wunderwelt des deutschen Seriennotgelds, das es in dieser Form nirgendwo auf der Welt gegeben hat.

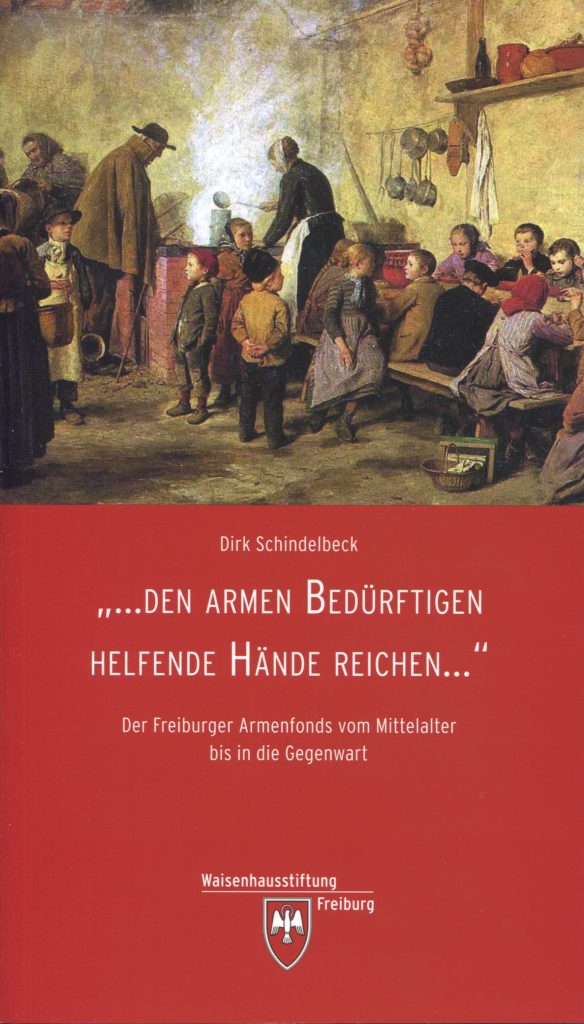

„… Den Armen Bedürftigen helfende Hände reichen …“

„… Den Armen Bedürftigen helfende Hände reichen …“

Der Freiburger Armenfonds vom Mittelalter bis in die Gegenwart

Waisenhausstiftung Freiburg

Freiburg, 2020

Die vorliegende Broschüre bietet die erste bündige Darstellung der Geschichte des Freiburger Armenfonds. Jenseits des caritativen Auftrags der Kirchen und jenseits heute gesetzlich verankerter Sozialhilfe spiegelt sich im Armenfonds eine lebendige und über Jahrhunderte hin anhaltende Kultur des Gebens und der sozialen Verantwortung wider, die im städtischen Vergleich einzigartig dasteht. Dass ein solcher Fonds, der sich ausschließlich aus freiwilligen Zuwendungen speiste, auch seine Höhen und Tiefen erlebte, liegt auf der Hand. Solange reiche Mitbürger wie Apollinaris Kürser im 16. oder Philipp Merian im 19. Jahrhundert dem Armenfonds große Vermögen vermachten, konnte er seine Aufgaben oft über Jahrzehnte hinaus gut erfüllen. Zu Zeiten, wo dies nicht der Fall war, brauchte es Phantasie und Organisationstalent, ihn überhaupt am Leben zu erhalten. Hier tat sich vor allem der Armenvater Ferdinand Weiß mit seinem selbstlosen Einsatz ab 1800 hervor. Mit Fug und Recht kann man ihn als den ersten Fundraiser Freiburgs bezeichnen.

Mit der Entstehung des modernen Wohlfahrtsstaats und der gesetzlich verankerten Sozialhilfe in den städtischen Haushalten ab den 1870er Jahren wurde der Armenfonds keineswegs überflüssig, sondern bildet seither eine zusätzliche Säule der Finanzierung sozialer Aufgaben. Unter dem Dach der Waisenhausstiftung der Stiftungsverwaltung ermöglicht er bis heute, besondere Projekte oder auch Einzelpersonen nachhaltig zu fördern.

Sternstunden

Sternstunden

Große Texte deutscher Sprache

IFB Verlag Deutsche Sprache

Paderborn, 2018

Herausgeber: Josef Kraus, Walter Krämer

Ohne ihre Sprache wären die Deutschen nicht das Volk der Dichter und Denker. Die deutsche Sprache mit ihrem riesigen, ausdrucksstarken Wort-„Schatz“, ihrer ganz eigenen Grammatik, ihrem ganz eigenen Satzbau, ihrer ganz eigenen Rechtschreibung war und ist das Denk-Zeug ihrer großen Sprecher und Schreiber, mit dem sie gewaltige Werke der Dichtkunst und der wissenschaftlichen Erkenntnis geschaffen haben und noch heute schaffen.

Dieses Buch präsentiert sachkundig erläuterte Dokumente aus über tausend Jahren dieser Sprachgeschichte – belletristische, aber auch Sachtexte, die den überwältigenden Gestaltungs- und Formenreichtum der deutschen Sprache sichtbar machen. Sie zeugen besonders klar von ihrer Zeit, haben die Literatur, die Wissenschaft, vielleicht sogar die Welt bewegt oder haben es ihrer Schönheit und Eleganz zuliebe verdient, statt in der literarischen Abstellkammer wieder mehr im Rampenlicht zu stehen. Hinter jedem Dokument, jedem Gedicht, jedem Theaterstück, jedem vorgestellten Roman stehen zehn weitere Dokumente, Gedichte, Dramen und Romane, die mit gleichem Recht hätten vorgestellt werden können. Also auf und los!

Als die Zigarette giftig wurde

Als die Zigarette giftig wurde

Ein Risiko-Produkt im Widerstreit

Jonas-Verlag, 2017

mit:

Christoph Alten, Gerulf Hirt

Anders als vor dem Zweiten Weltkrieg wird die Zigarette heute als ein gesundheitsschädliches Genuss- oder Suchtmittel wahrgenommen. Seit rund fünfzig Jahren steht sie im Kreuzfeuer der Kritik, aber geraucht wird nach wie vor. Doch warum gilt die Zigarette als ein süchtig machendes, krebserregendes und tödliches Risiko-Produkt? Wie entstand dieses kulturelle wie politische Image und welche Akteure waren daran beteiligt? Inwiefern stand die materielle wie immaterielle Produktsprache des weißen Glimmstängels mit diesem Wandlungsprozess in einer Wechselbeziehung? Dieses Buch spürt dem Gesundheitsdiskurs um das Rauchen und dem damit verbundenen Image- wie Produktwandel der Zigarette in der Bundesrepublik seit den 1960er-Jahren bis hin zu „rauchfreien“ Substituten im frühen 21. Jahrhundert nach.

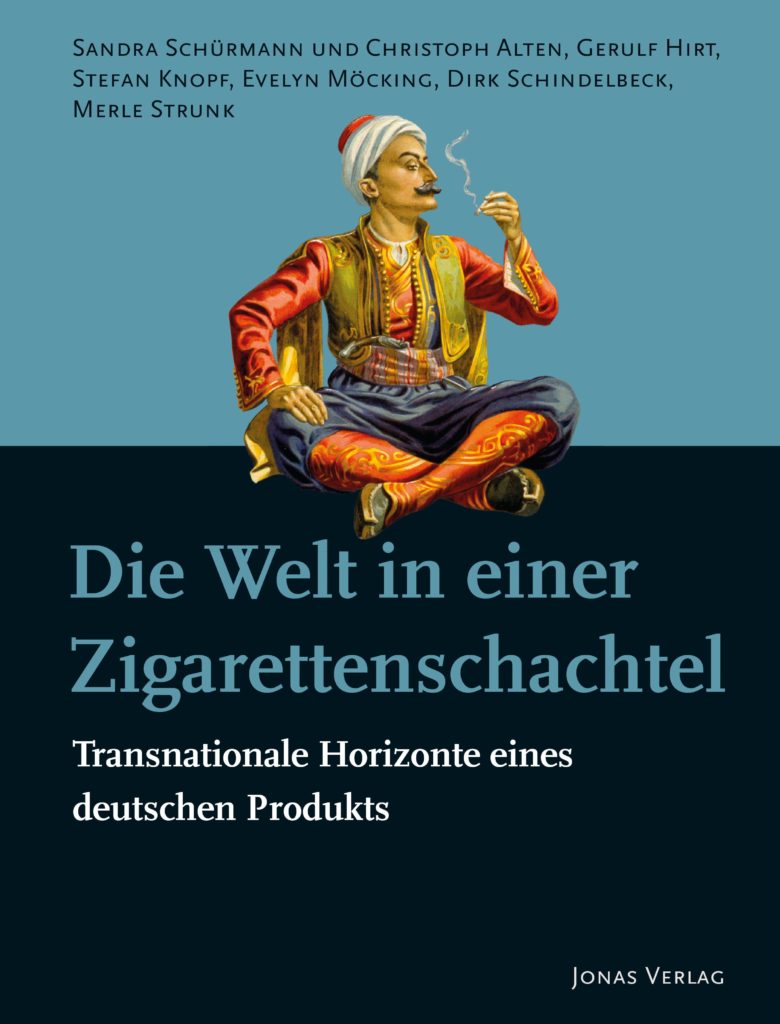

Die Welt in einer Zigarettenschachtel

Die Welt in einer Zigarettenschachtel

Transnationale Horizonte eines deutschen Produkts

Jonas-Verlag, 2017

mit:

Sandra Schürmann, Christoph Alten, Gerulf Hirt, Stefan Knopf, Merle Strunk

Die Geschichten des Zigarettenrauchens, des Tabaks, der Zigarettenherstellung und -werbung in Deutschland sind durch und durch transnational: Rohstoffe, Hersteller, Wissen, Produktionsweisen, Bilder und Konsumgewohnheiten waren im 19. und 20. Jahrhundert fortwährend in Bewegung. Sie überquerten mehrmals den Atlantik und überschritten immer wieder die Grenzen zwischen Ländern und Kontinenten. In der deutschen Zigarette und um sie herum interagierten so Ost- und Westeuropa, Orient und Okzident, Europa und die USA. Im Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die dahin in Deutschland vorherrschenden Orient-Tabake vom ‚American Blend‘ abgelöst; die deutsche Zigarettenkultur veränderte sich damit fundamental.Die vielschichtigen Bewegungen, Transfers und Beziehungen rund um die deutsche Zigarette werden mit Blick auf das Produkt, seine Hersteller und die Werbung sowie in Detailstudien zu den mit ihnen verbundenen (realen oder imaginären) Ländern und Kulturen betrachtet.

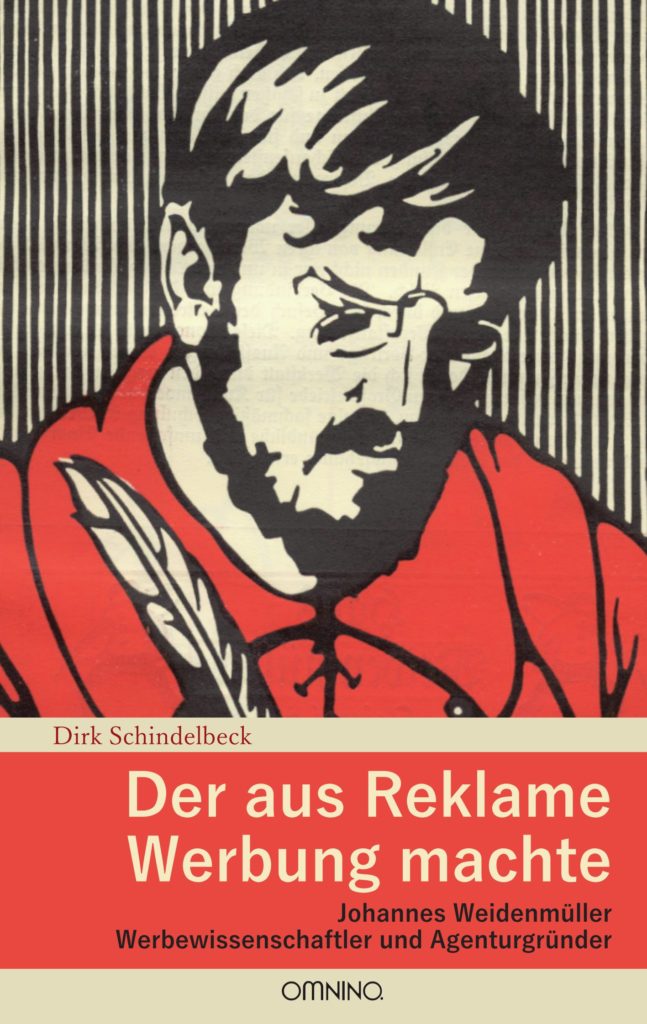

Der aus Reklame Werbung machte

Der aus Reklame Werbung machte

Johannes Weidenmüller, Werbewissenschaftler und Agenturgründer

Omnino-Verlag

Berlin, 2016

Neuware – Art Director, Briefing, Impact, Teaser.Die Spreche in unseren Werbeagenturen strotzt vor Anglizismen. Und breitet sich von dort in den Alltag aus. Wie sehr jedoch gerade diese Branche ihre Wurzeln vergessen hat, zeigt der Fall des ‚werbwarts‘ Johannes Weidenmüller (1881-1936). Schon 1908 hatte er in Leipzig die erste deutsche Werbeagentur gegründet – seine ‚Werkstatt für neue deutsche Wortkunst‘. Und zugleich mit einer Gründlichkeit wie kein anderer alle Facetten von Werbung durchdacht – soziologisch, psychologisch, alltagskulturell und kommunikationsstrategisch. Seine ‚anbietlehre‘ von 1926 demonstriert, dass selbst der so unverzichtbar erscheinende Begriff Marketing nicht mehr ist als ein neuer Name für eine längst entwickelte Beeinflussungstechnik.

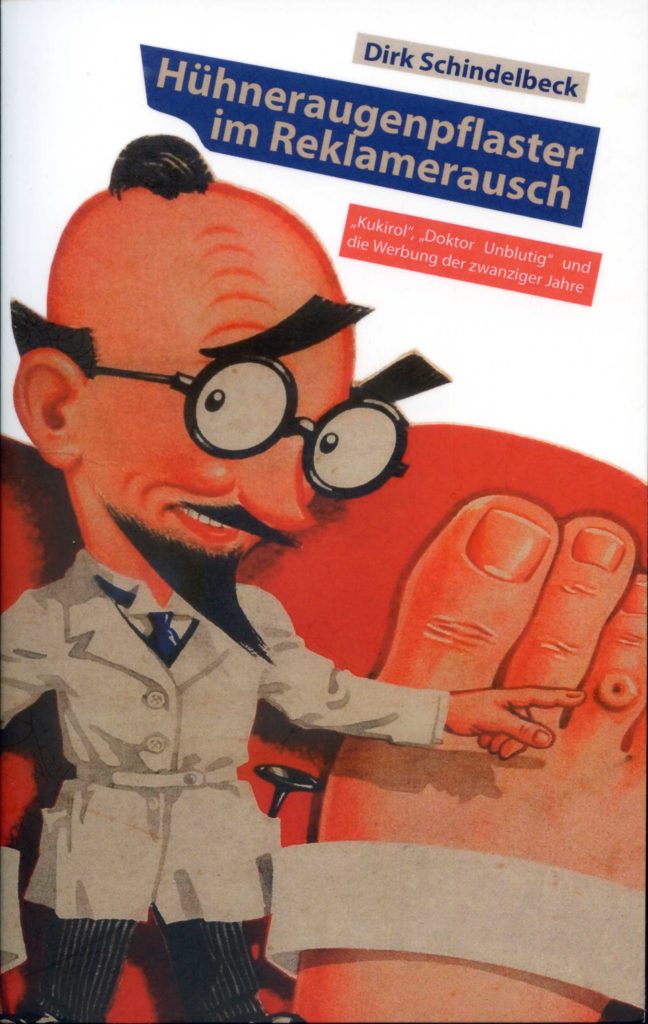

Hühneraugenpflaster im Reklamerausch

Hühneraugenpflaster im Reklamerausch

„Kukirol“, „Doktor Unblutig“ und die Werbung der zwanziger Jahre

Omnino-Verlag

Berlin, 2015

Als die Werbung noch laufen lernte: Die Studie führt an die Anfänge der wissenschaftlichen Werbeforschung in den 1920er-Jahren. In der Publikation geht es erstens um das Porträt eines der frühesten deutschen Werbeberater, der als Vater der Kukirol-Reklame weit mehr als nur ihr Texter war, sondern auch ihr Stratege: Johannes Iversen (1865-1941); zweitens um die Darstellung der Kampagne mitsamt ihrer Wort- und Bildbotschaften sowie der Werbefigur des Doktor Unblutig zwischen 1923 und 1929; drittens um „die Reklame“ als dem Oberbegriff für einen spezifischen und zudem zeitabhängigen Massenkommunikationsstil – im Gegensatz zu unserem heute geläufigen Terminus „Werbung“. Kurz und prägnant dargestellt: Ein wichtiges Stück deutscher Werbegeschichte.

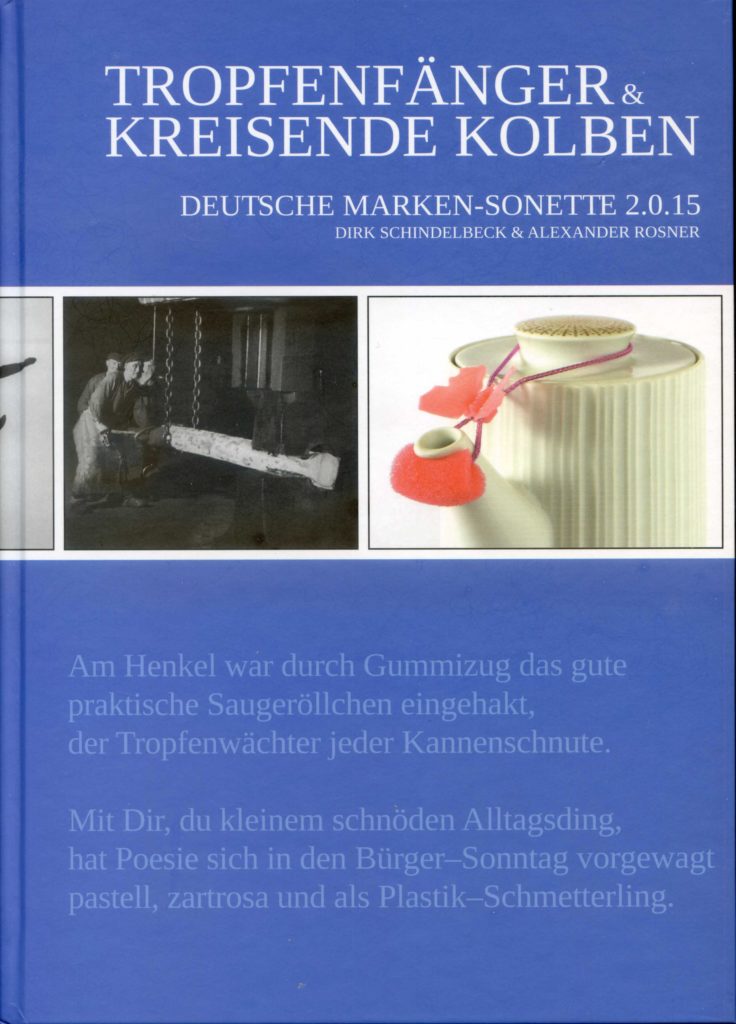

Tropfenfänger & kreisende Kolben

Tropfenfänger & kreisende Kolben

Deutsche Marken-Sonette 2.0.15

Lavori-Verlag

Freiburg, 2015

mit Alexander Rosner

Es erscheint kaum mehr vorstellbar: ein Lyrikband, der gut unterhält und auch noch Wissen vermittelt! Dieser tut es, getreu der längst in Vergessenheit geratenen antiken Maxime prodesse et delectare („belehren und unterhalten“). Und er tut es auf ungewöhnliche Weise – mithilfe der poetischen Urform des Sonetts. Das Erstaunlichste daran: Kein Thema, das es nicht erreichte, keine Tonlage, die es nicht träfe, kein Experiment, das es sich versagen müsste.

Das funktioniert deshalb, weil der Gedichttyp hier nicht als überkommenes Reimsystem gehandhabt wird, sondern als kybernetisch arbeitendes Erkenntnisinstrument. Ob als Denkfigur oder Geschichtslehrer, als Marketingexperte, Kunsterzieher oder Beziehungs-Supervisor – das Sonett kann die Rolle eines Reporters oder einer Gebrauchsanweisung mit derselben Mühelosigkeit annehmen wie es zur Satire auf Politiker-Rhetorik oder ein Philosophie-Examen wird. Das macht Texte auf ein Panzermodell oder einen Tropfenfänger ebenso möglich wie auf den „deutschen Salzhering“ oder die „Chiquita-Banane“.

40 Jahre sonettischer Schreibpraxis finden Ergänzung und Erhellung in raffinierten Grafiken. Ein Gedicht zu lesen wird so immer auch zum visuellen Erlebnis. Der Formkörper, konsequent als Phänomen materieller Alltagskultur verstanden und genutzt, entfaltet so ganz verblüffende Wirkungen. Und für alle, die mehr über Geschichte, Architektur und Potenzial des Sonetts wissen oder sich selbst an ihm versuchen wollen: Eine fundierte „Betriebsanleitung“ führt in Kompositionsgesetze und Handhabung ein. Eine neue Sonett-Epoche hat begonnen.

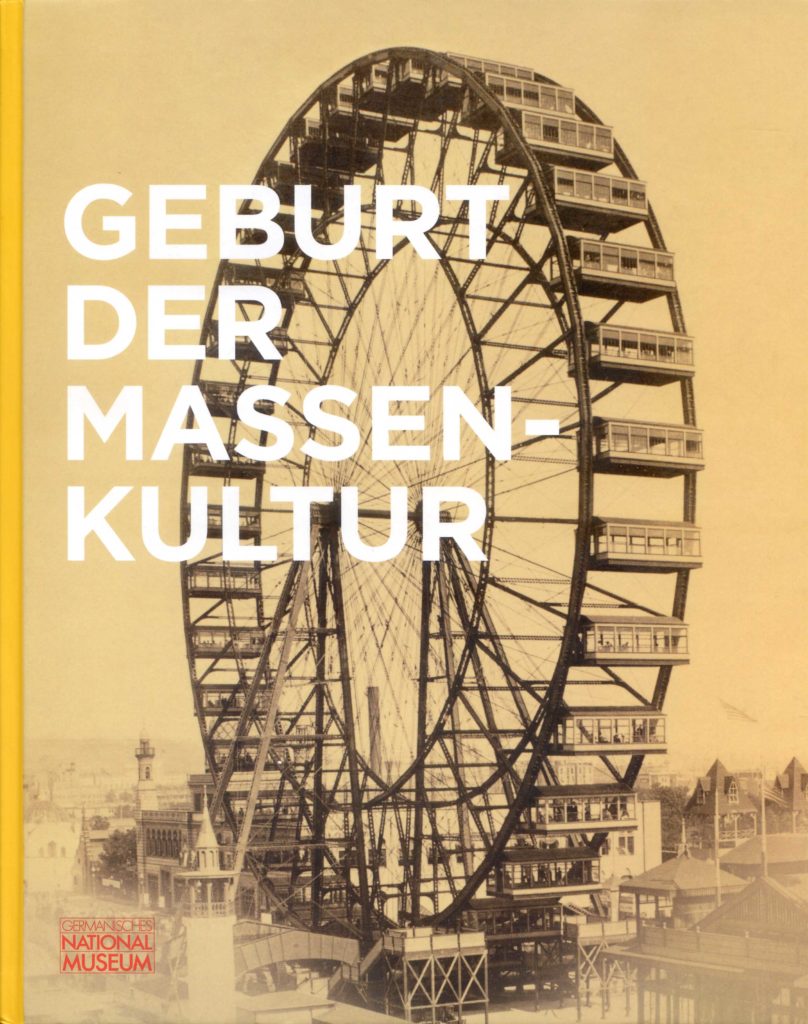

Geburt der Massenkultur

Geburt der Massenkultur

Beiträge der Tagung des WGL-Forschungsprojekts „Wege in die Moderne. Weltausstellungen, Medien und Musik im 19. Jahrhundert“

Germanisches Nationalmuseum

Nürnberg, 2014

Herausgeber: G. Ulrich Großmann, Roland Prügel

Die interdisziplinären Beiträge fokussieren die Rolle von Weltausstellungen, Medien und Musik hinsichtlich der Bedürfnisse eines an Größe und Diversität zunehmenden Publikums. Sie vertiefen zentrale Themen der Ausstellung »Wege in die Moderne« und ergänzen den Ausstellungskatalog um einen übergreifenden Essayband.

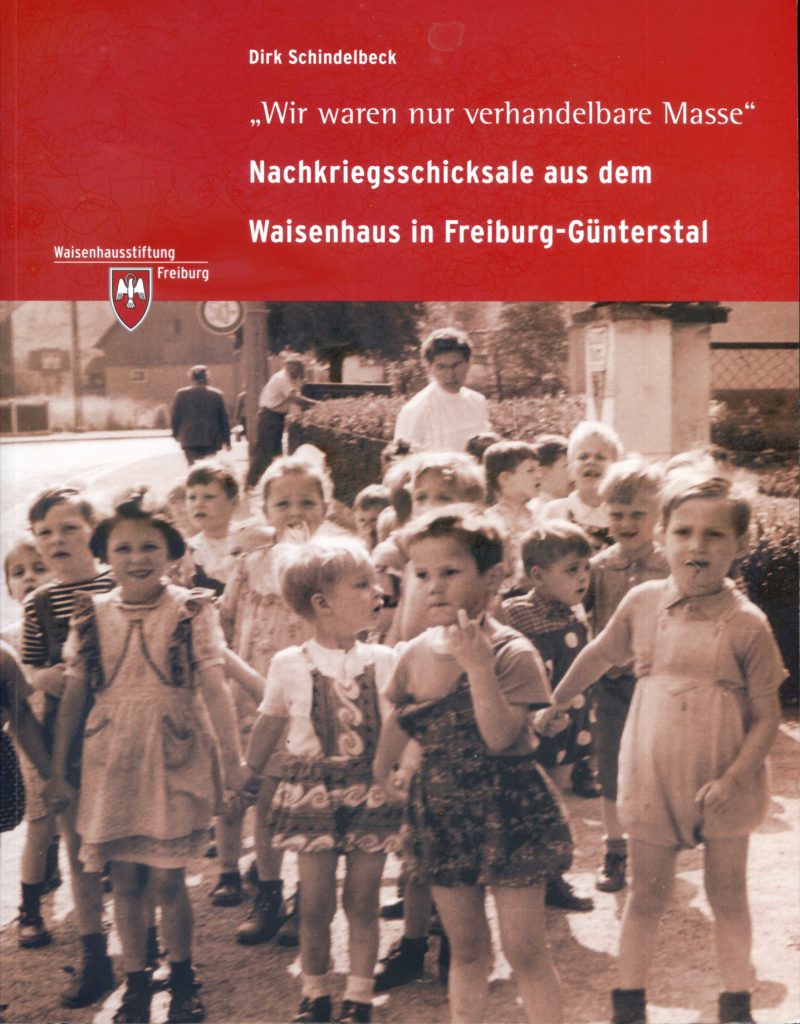

„Wir waren nur verhandelbare Masse“

„Wir waren nur verhandelbare Masse“

Nachkriegsschicksale aus dem Waisenhaus in Freiburg-Günterstal

Waisenhausstiftung Freiburg

Freiburg, 2014

Als im Juli 2013 die Dokumentation „Das wirst Du nicht los, das verfolgt dich ein Leben lang!“ Die Geschichte des Waisenhauses in Freiburg-Günterstal erschien, stand schon damals außer Frage, dass es einen zweiten Band geben würde, welcher das biographische Material, aus dem die erste Veröffentlichung bereits schöpfen konnte, ungekürzt präsentiert.

Dieser wird hier nun vorgelegt: Er enthält über 70 Porträts von ehemaligen Heimkindern, aber auch von Praktikanten, Erziehern, Bediensteten und einer Ordensschwester. Zusammengenommen bieten sie einen authentischen Zugang zur Waisenhaus-Lebenswelt zwischen 1940 und 1985 ausschließlich aus der Sicht von Betroffenen. Wer sich in die einzelnen Schicksale vertieft, lernt alle Facetten der Heimerziehung im Nachkriegsdeutschland kennen und nimmt unmittelbar Anteil an vielen Demütigungen und raren Glücksmomenten. Zuweilen überrascht auch, wie unterschiedlich die Einzelnen ihre Zeit in Günterstal erlebt haben und wie viele Geschichten unter einem Dach doch möglich waren.

Grundlage des Projekts war ein Zeitzeugenaufruf in der Tagespresse im Juni 2012, auf den sich fast 90 Ehemalige meldeten. Mit den meisten von ihnen wurden lange Gespräche geführt, ihre Aussagen zu Protokoll genommen und zu Porträts ausformuliert. Daraus konnte bereits der erste Band, welcher die Geschichte des Waisenhauses als Erziehungseinrichtung vom Mittelalter bis in die Gegenwart nachzeichnete, zitieren. Mit den hier vollständig veröffentlichten Porträts wird jetzt das Prinzip der Darstellung umgedreht; nicht mehr die Institution interessiert, sondern ausschließlich die Geschichte der Menschen in diesem Haus.

Wie in so vielen Heimen in der Nachkriegszeit war auch die Lebenswirklichkeit in Freiburg-Günterstal von den erschütternden Facetten einer rigiden Repressionspraxis geprägt, ob dies nun die Unterhosen-Inspektionen durch die Ordensschwestern betraf, die zwanghafte Verabreichung von Speisen oder die absurden Praktiken der Geschlechtertrennung – selbst Geschwister sahen einander oft jahrelang nicht! – sowie nicht zugestandene Bildungschancen. Besondere Glaubwürdigkeit gewinnt diese Dokumentation dadurch, dass diese Zustände in Günterstal von den Betroffenen nicht nur ebenso drastisch wie rückhaltlos beim Namen genannt werden, sondern die Hälfte von ihn mit ihrem vollen Namen für ihre Aussagen einsteht. Mehrere ließen es sich sogar nicht nehmen ließ, selbst zur Feder zu greifen, um ihre Erlebnisse in eigenen Worten zu schildern.

Im Hinblick auf die vielen zurzeit angelaufenen Projekte zur Aufarbeitung der Heimerziehung in der Nachkriegszeit sind die beiden Teile der Geschichte des Waisenhauses in Freiburg-Günterstal „Das wirst du nicht los, das verfolgt Dich ein Leben lang“ und „Wir waren nur verhandelbare Masse“ mit Sicherheit ein Meilenstein und Quantensprung.

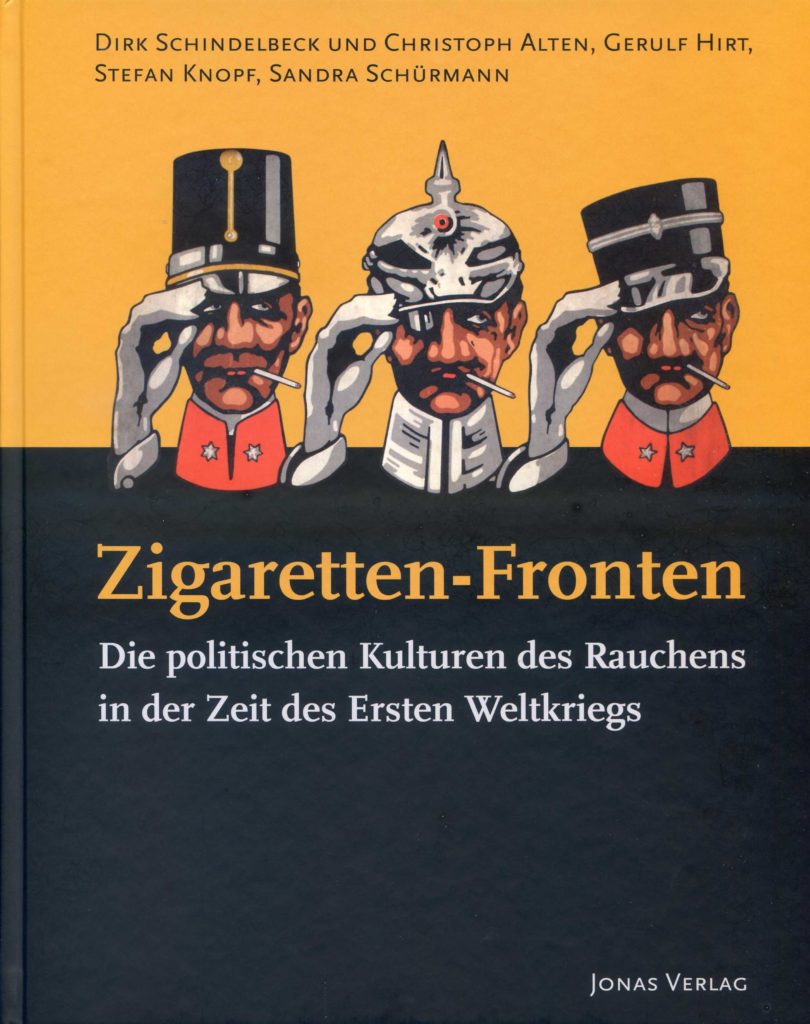

Zigaretten-Fronten

Zigaretten-Fronten

Die politischen Kulturen des Rauchens in der Zeit des ersten Weltkriegs

Jonas Verlag

Marburg, 2014

„Haben das Päckchen erhalten. Jetzt können wir wieder flott wegrauchen und den Russen dabei mächtig eins aufbrennen“ (Q.: Feldpostkarte mit Motiv des Zigarettenherstellers Batschari, Juni 1915). Solche Parolen aus dem Feld lassen bereits erahnen, welche alltägliche Bedeutung dem Rauchen im Ersten Weltkrieg zukam. Anders als heute hatte die Zigarette vor hundert Jahren kein Akzeptanzproblem: Sie war ein neuer, aufstrebender Markenartikel und stand für die Moderne schlechthin. Um die Jahrhundertwende war sie gesellschaftsfähig geworden, dank maschineller Herstellung bald für breite Kreise erschwinglich, und ihre Vielfalt war atemberaubend: Um 1910 gab es im Deutschen Reich fast 8.000 Sorten. Werbung und Verpackungen beschworen die Mythen des Orients, die Welt der internationalen Hautevolee, bisweilen mit hervorragender Gebrauchsgrafik. Immer wieder transportierten sie auch politische Botschaften: Der Aufdruck „trustfrei“ etwa reklamierte, diese Marke sei nicht von anglo-amerikanischem Kapital „unterwandert“. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs drängten sich solche nationalistischen Töne nach vorn: Aus der Marke „Gibson Girl“ wurde der schwarz-weiß-rot umrandete „Wimpel“, der angloamerikanisch anmutende „Dandy“ mutierte zu „Dalli“, und „Gil d’Or“ wurde in „General Goeben“ umbenannt. Im Krieg schließlich entwickelte sich die Zigarette vom Genuss- zum Überlebensmittel: Auf dem Weg zur Front, im Schützengraben, im Lazarett oder in der Gefangenschaft war sie Heilmittel und Trostspender. Wo Worte versagten, konnte sie noch Gemeinschaft stiften, sogar mit Feinden. Wo Geld fast keinen Wert mehr hatte, wurde sie zur Währung. Sie gehörte zur markigen Heldenpose, konnte aber auch „letzte Gabe“ für Sterbende sein. Für viele war sie auch eine Brücke in die Heimat und ein Zeichen für den ersehnten Alltag im Frieden. In der zivilen Welt wurden in dieser Zeit erstmals auch Frauen als Konsumentinnen der neuen Raucherware wahrgenommen und angesprochen. Der BMBF-Forschungsverbund „PolitCIGs“ untersucht die Kulturen des Rauchens und die Kulturen des Politischen an den unterschiedlichen „Zigaretten-Fronten“ in der Zeit des Ersten Weltkriegs: bei den Zigaretten selbst, bei den Produzenten, bei soldatischen Konsumenten. Wie veränderten sich das Rauchen und die Zigarette selbst? Welche offenen oder versteckten politischen Botschaften verbanden sich damit? Was war das Neue und Besondere an der Zigarette, wie kam es zu ihrem rasanten Aufschwung nach dem Ersten Weltkrieg?

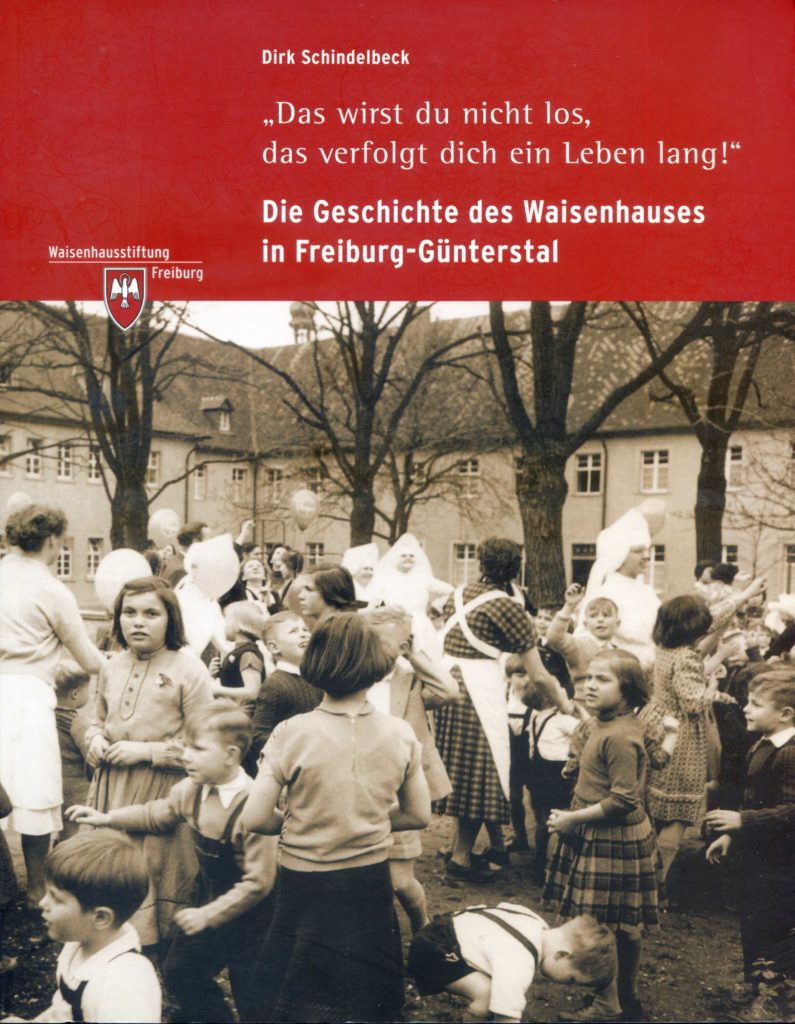

„Das wirst du nicht los, das verfolgt dich ein Leben lang!“

„Das wirst du nicht los, das verfolgt dich ein Leben lang!“

Die Geschichte des Waisenhauses in Freiburg-Günterstal

Waisenhausstiftung Freiburg

Freiburg, 2013

DNB: ISBN 978-3-00-042653-7

Das Waisenhaus im Vorort Günterstal war in der Freiburger Stadtgeschichte bislang ein dunkler Fleck. Dieses Buch bietet auf der Grundlage von fast 90 Zeitzeugengesprächen erstmals einen Einblick in den Lebensalltag seiner Bewohner. Was die Betroffenen dort erlebt und erlitten haben, ist ein beeindruckendes Zeitdokument repressiver Heimerziehung, die sich seit der Eröffnung des Hauses 1894, durch die NS-Zeit bis weit in die siebziger Jahre fast ungebrochen fortsetzte.

Brückenflower

Brückenflower

Neue und ältere Lyrik über Brücken und Blumen, Verbindung und Verständigung

Czernik-Verlag „Edition L“

Hockenheim, 2010

Herausgeber: Theo Czernik

Ernest Dichter and Motivation Research

Ernest Dichter and Motivation Research

New Perspectives on the Making of Post-war Consumer Culture

Palgrave Macmillan UK

London, 2010

Herausgeber: Rainer Gries, Stefan Schwarzkopf

The work of motivation and consumer researcher Ernest Dichter was a milestone in the psychological creation of the modern consumer. This collection contextualizes Ernest Dichter within twentieth-century consumer culture and it charts the rise of psychological approaches to consumption in post-war Europe and North America.

Gerd Grimm 1911- 1998

Gerd Grimm 1911- 1998

Mode Mädchen Metropolen

Zum 100. Geburtstag

Katalog zur Ausstellung

kunsthalle messmer

79359 Riegel am Kaiserstuhl

Freiburg, 2010

mit Sabine Lenbach

Gerd Grimm (* 1911 in Karlsruhe, t 1998 in Freiburg) war eine markante Grafikerpersönlichkeit im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Als hervorragender Zeichner hat er sich international vor allem in der Mode- und Werbegrafik einen bedeutenden Namen geschaffen.

Bekannte Künstler wie Karl Hubbuch, Wilhelm Schnarrenberger und O. W. Hadank waren seine Lehrmeister und auch Vorbilder. Sein Stil, weder imitiert noch maniriert, war originaler Ausdruck seiner Persönlichkeit. Die räumliche und perspektivische Auffassung hat zahlreiche Gestalter und Fotografen inspiriert.

Mehr als sechs Jahrzehnte verbrachte er unermüdlich schaffend in Berlin, Frankreich, England, den USA und ab 1950 in Freiburg. Auch ein zwölfjähriges Berufsverbot („Halbjude“) während des NS-Regimes konnte ihn nicht aufhalten. Seine Arbeiten erschienen in renommierten Magazinen wie Harper’s Bazaar, Vogue, Esquire und anderen. Er lieferte auch Werbegrafiken und Buchillustrationen für Verlage wie Ullstein, Fischer, Piper u.a.. Aufträge bekam er von Reemtsma, Chanel, Roth-Händle, Peek & Cloppenburg oder Bogner, die seine zeichnerische Kreativität hoch geschätzt haben.

Viele Reisen in die USA, nach Fernost und in die europäischen Hauptstädte lieferten ihm einen reichhaltigen Fundus für seine Zeichnungen. Vor allem der Mensch, insbesondere die Frau („Grimms Mädchen“), stand im Mittelpunkt seiner Arbeiten.

Mehr unter www.grimm-foundation.de

Den Weg geschultert

Den Weg geschultert

Neue Gedichte zum Thema Heimat

Czernik-Verlag „Edition L“

Hockenheim, 2009

Herausgeber: Theo Czernik

Zur Zeit

Diese vom Stuttgarter Schriftstellerhaus herausgegebene und von Günter Guben und Astrid Braun zusammengestellte Anthologie erschien 2008 anlässlich des 25. Jubiläums von Verein und Schriftstellerhaus in der Edition Kanalstr. 4. Das Motto „Zur Zeit“, so die Herausgeber, sei „bewusst mehrdeutig zu verstehen. Er ermöglichte dadurch Beiträge zu versammeln, die eine große Palette von literarischen Schreib- und Erzählmöglichkeiten zugelassen hat.“ Die Anthologie enthält knapp 80 Texte von 74 verschiedenen Autoren und Autorinnen, die meisten davon aus Baden-Württemberg.

In diesem Band findet sich auf den Seiten 158 – 162 das als Endlos-Schleife konziperte 24-strophige Fußballgedicht Vor dem Spiel ist nach dem Spiel (PDF). Es handelt sich dabei sowohl um ein Stück konkreter Poesie als auch ein modernes Barockgedicht.

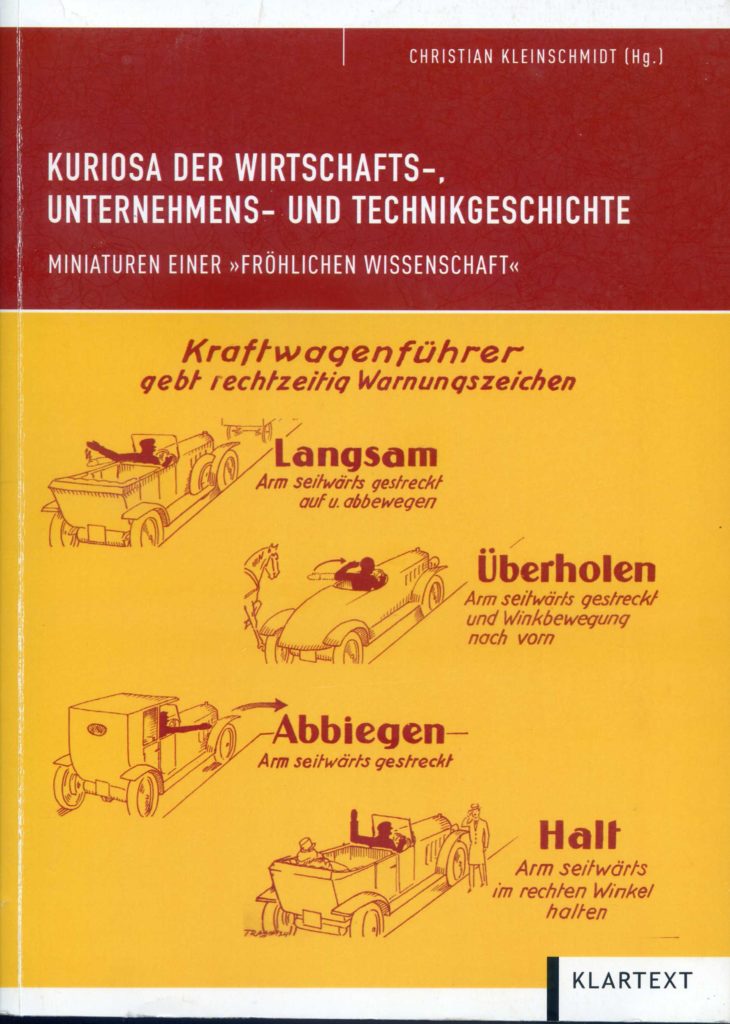

Kuriosa der Wirtschafts-, Unternehmens- und Technikgeschichte

Kuriosa der Wirtschafts-, Unternehmens- und Technikgeschichte

Miniaturen einer „fröhlichen Wissenschaft“

Klartext

Essen, 2008

Herausgeber: Christian Kleinschmidt

Die Wirtschafts-, Technik- und Unternehmensgeschichte gilt als ein eher sprödes und „trockenes“ Fachgebiet der Geschichtswissenschaft. Gleichwohl ist aus dem Bereich der Wirtschaft und der Unternehmen mit Blick auf die Geschichte immer wieder auch Kurioses, Eigenartiges, trotzdem aber auch Nachdenkenswertes überliefert.

Aus dem Inhalt

Ralf Banken: Zahnreinigung durch Sandstrahlen

Thomas Welskopp: Baden bei Mannesmann

Boris Barth: Leichen, Gase und die Straßenbeleuchtung von Paris

Margrit Seckelmann: Patentrecht und Verhütungsmittel

Jan Hesse: Die Spucknäpfe der Deutschen Post um 1900

Karl-Peter Ellerbrock: Formaldehyd zur Krabbenkonserviereung

Andreas Zilt: Ein „Tiger“ für Japan

Christoph Buchheim: Bier und Krieg

Hans-Hermann Pogarell: Schimmel an der Front

Florian Triebel: Heimito von Doderer und das Unternehmen Hulesch & Quenzel Ltd.

Ralf Stremmel: Alfred Krupp – Strafmandat für ein PS

Werner Bührer: Fritz Berg, Konrad Adenauer und die „Bergfeste“

Horst A. Wessel: Vom preisgekrönten Eber Berthold, der Zuchtsau Edith und anderen Viechern

Christian Kleinschmidt: Fotografierende Japaner und die deutsche Kameraindustrie

Dirk Schindelbeck: Die Himmelsschreiber von Persil

Roman Rossfeld: Die Alpen, der Teufelsstein, die braune Farbe und die Schweizer Schokolade

Unsere Bank am Kaiserstuhl

Unsere Bank am Kaiserstuhl

140 Jahre Kaiserstühler Volksbank

Ein historisches Lesebuch

Promo-Verlag

Freiburg, 2008

mit Heinz Siebold

Am 11. Februar 1868 wurde im Bürgersaal des Rathauses in Endingen der „Vorschussverein mit Sparkasse“ gegründet, die erste Bank in Endingen überhaupt. Eine Bank, die den Vereinsmitgliedern gehörte und Kredite „zu mäßigen Zinsen“ vergeben konnte. Der Rat der Stadt Endingen beschloss am 21. August 1868, dass die Gemeinde für die Einlagen der Sparkasse die Gewährleistung übernimmt. Am 1. März 1869 nahm die angegliederte Sparkasse ihren Betrieb auf. Aus dem Vorschussverein wurde 1873 die „Volksbank Endingen“, die als Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung in das Genossenschaftsregister aufgenommen wurde.

In ihrer 140-jährigen Geschichte wurde aus kleinen Anfängen die Kaiserstühler Volksbank, die weit über Endingen hinaus zur Bank des Mittelstandes, der Bauern, Handwerker, Fabrikanten und Gewerbetreibenden am nördlichen Kaiserstuhl heranwuchs und dabei den genossenschaftlichen Wurzeln der solidarischen Selbsthilfe zum Wohle der Mitglieder treu blieb. Die Bank hat Weltkriege, Inflationen und Währungsreformen erleben und überleben und sich neuen Herausforderungen stellen müssen. Das historische Lesebuch erzählt die Geschichte der Kaiserstühler Volksbank von der Gründung bis zu den Fusionen der neueren Zeit. Es ist zugleich ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte am Kaiserstuhl.

Entschleunigung

Entschleunigung

Gedichte

Inge Czernik-Förderpreis 2008

Czernik-Verlag „Edition L“

Hockenheim, 2008

Herausgeber: Theo Czernik

DNB: ISBN 3-934960-68-8

Auszeit

Auszeit

Neuere Lyrik zum Thema Besinnung

Czernik-Verlag „Edition L“

Stuttgart, 2008

Herausgeber: Theo Czernik

DNB: ISBN 978-3-00-025589-2

Denn unsichtbare Wurzeln wachsen

Denn unsichtbare Wurzeln wachsen

Naturlyrik

Czernik-Verlag „Edition L“

Hockenheim, 2008

Herausgeber: Theo Czernik

DNB: ISBN 3-934960-66-4

Ernest Dichter

Ernest Dichter

Doyen der Verführer

Zum 100. Geburtstag des Vaters der Motivforschung

Mucha Verlag

Wien, 2007

Herausgeber: Rainer Gries und Stefan Schwarzkopf

Ernest Dichter, der „Vater der Motivforschung“, wurde 1907 in Wien geboren und wuchs in einer armen jüdischen Familie auf. Es gelang ihm gleichwohl, an der Universität zu studieren; Psychologie und Psychoanalyse interessierten den jungen Mann besonders. 1936 geriet er ins Visier des Ständestaates, wurde verhaftet und entschied sich zunächst nach Paris zu gehen, um von dort in die USA zu emigrieren. Fortan begab sich der Marketingberater auf die Suche nach den verborgenen „Kaufmotiven“ der Menschen und nach der „Seele der Produkte“. Dichters Denken, seine beeindruckende Persönlichkeit und seine provokativen Schriften polarisierten in den 50er und 60er Jahren weltweit. Der frühe Global Player wurde zum Inbegriff des „geheimen Verführers“ – ein Titel, der ihm schmeichelte und großen Erfolg brachte. Dieses Buch zeichnet erstmals aus europäischer und amerikanischer Perspektive ein Porträt des „Werbegurus“, der unsere Produktlandschaft durch seine Expertisen maßgeblich mitgestaltete.

Eine Bank wie keine andere

Eine Bank wie keine andere

140 Jahre Volksbank

Ein historisches Lesebuch

Promo Verlag

Freiburg, 2007

mit Heinz Siebold

Am 30. Dezember 1866 fanden sich in Freiburg 83 weitsichtige Männer zu einer Solidargemeinschaft zusammen: Mit der Unterstützung des amtierenden Oberbürgermeisters gründete Fabrikanten, Kaufleute, Handwerker und Händler die Freiburger Gewerbebank, die erste Kreditgenossenschaft in Südbaden, die sich an den genossenschaftlichen Ideen von Hermann Schulze-Delitzsch orientierte. Handwerk, Handel und Gewerbe schufen sich ein Instrument, um die Herausforderungen der Industrialisierung zu meistern.

Aus der Freiburger Gewerbebank entwickelte sich die Volksbank Freiburg als regionales Kreditinstitut zwischen Kaiserstuhl, Breisgau und Schwarzwald. Dieses historische Lesebuch erzählt die Geschichte der Bank von ihrer Gründung über das Kaiserreich, die Weimarer Republik, das „Dritte Reich“ und den Aufbau der Bundesrepublik bis zu den Herausforderungen der heutigen Zeit. Zwei Weltkriege, Inflationen und Währungsreformen, Fusionen und die globalen Herausforderungen der Gegenwart haben die genossenschaftlichen Ideen nicht zerstören können. Wie vor 140 Jahren ist die Förderung ihrer Mitglieder der besondere Auftrag, ist die Volksbank „eine Bank wie keine andere“. Das historische Lesebuch ist zugleich ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte Freiburgs.

… und dann und wann auch mal galant

… und dann und wann auch mal galant

Beiträge zum Phänomen des großen und kleinen Geliebes

Verlag der Studiengalerie

Stuttgart, 2006

mit Günter Guben

Herausgeber: Klaus Bushoff

Am Anfang war die Litfaßsäule

Am Anfang war die Litfaßsäule

Illustrierte deutsche Reklamegeschichte

Primus Verlag

Darmstadt, 2006

mit Volker Illgen

Als Werbung noch Reklame hieß…

Der Charme historischer Werbung ist unwiderstehlich. Alte Emailschilder mit Werbung für Persil, Maggi oder Stollwerck sind längst begehrte Sammelobjekte.

Der reich illustrierte Text-Bildband erzählt von der Entwicklung der „Warenpropaganda“ und verfolgt ihre teils naiven, teils spektakulären Kampagnen durch Kriegs- und Friedenszeiten von 1850 bis 1945. Vierzehn eingestreute Exkurse geben darüber hinaus Einblicke in damals bahnbrechende Werbemoden, – mittel und –methoden wie Litfaßsäule, Werbemobil oder Himmelsschreiber.

Wir träumen uns

Wir träumen uns

Gedichte über Sehnsucht, Liebe, Heimat und Abschied

Czernik-Verlag „Edition L“

Hockenheim, 2005

Herausgeber: Theo Czernik

DNB: ISBN 3-934960_45-6

Strategien der Werbekunst von 1850 – 1933

Strategien der Werbekunst

1850 – 1933

Czernik-Verlag „Edition L“

Hockenheim, 2004

Herausgeber: Theo Czernik

DNB: ISBN 3-934960-36-7

Auszeit

Auszeit

Neuere Lyrik zum Thema Besinnung

Czernik-Verlag „Edition L“

Hockenheim, 2004

Herausgeber: Theo Czernik

DNB: ISBN 3-934960-36-7

Zeit der dunklen Frühe

Zeit der dunklen Frühe

Gedichte

Czernik-Verlag „Edition L“

Hockenheim, 2004

Herausgeber: Theo Czernik

DNB: ISBN 3-934960-43-x

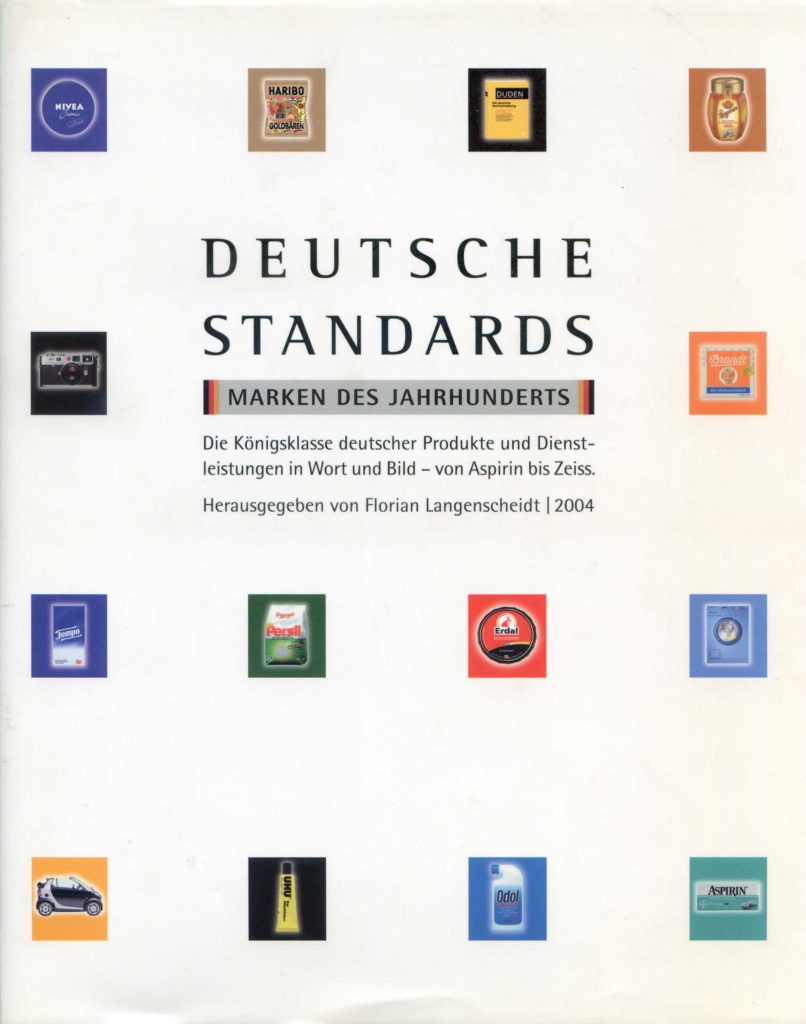

Deutsche Standards

Deutsche Standards

Marken des Jahrhunderts

Die Königsklasse deutscher Produkte und Dienstleistungen in Wort und Bild – von Aspirin bis Zeiss

Deutsche Standards Editionen

Köln, 2003

Herausgeber: Florian Langenscheidt

DNB: ISBN 3-409-12443-8

Das vorliegende Buch ist eine Enzyklopädie der größten deutschen Marken, es stellt die Ikonen der Werbewirtschaft vor. Es zeigt, was Standards gesetzt hat auf seinem Gebiet. Welchen Klarsichtklebefilm haben Sie verwendet und welchen Teddybär im Arm gehabt, als Sie aufwuchsen? Welche Kaffee-Filtertüte haben Sie schon immer in Ihrer Küche und welches Waschmittel in der Waschmaschine? Genau um diese großen Marken geht es, von Aspirin bis Zeiss.

Die Präsentation der Königsklasse der deutschen Marken ist auch eine Gesamtschau der Leistungskraft der deutschen Industrie. In Zeiten, wo die Deutschland AG relativ billig zu haben ist und unser Selbstbewusstsein im globalen Wettbewerb nicht gerade am Zenit weilt, ist dies ein nicht ungewünschter Nebeneffekt. Das Buch soll Zuversicht ausstrahlen und das weltbekannte „Made in Germany“ neu und positiv aufladen. Es soll zeigen, zu welch großartigen Leistungen die deutsche Industrie in der Lage ist und welche Weltgeltung viele deutsche Unternehmen in ihrem Bereich haben.

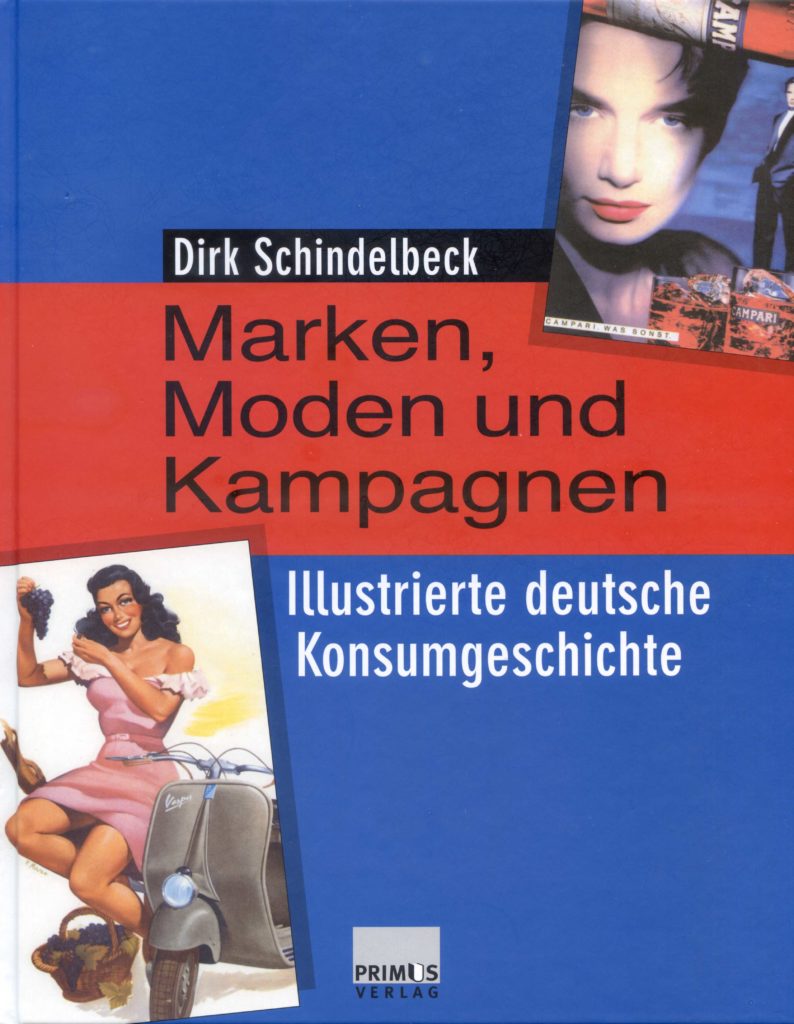

Marken, Moden und Campagnen

Marken, Moden und Campagnen

Illustrierte deutsche Konsumgeschichte

Primus Verlag

Darmstadt, 2003

DNB: ISBN 3-89678-234-7

Waren, Markenartikel vor allem, sprechen. Sie erzählen uns etwas von unseren Wünschen und „Errungenschaften“, unserem Lebensgefühl. Und immer wieder sind sie die Speicher unserer Erinnerungen und Emotionen.

Diese illustrierte Konsumgeschichte der Bundesrepublik von 1945 bis 2000 macht an ausgewählten Produkten bestimmte Entwicklungen deutlich. Sie zeichnet die großen Bewegungen vom Nachholkonsum der frühen fünfziger Jahre bis zum postmodernen Kult- und Erlebniskonsum der achtziger und neunziger Jahre nach. Dazwischen lagen die Jahre der Anschaffungskultur in den späten Fünfzigern, der Zug zum Prestigekonsum in den Sechzigern, der „Konsumterror“ und die Suche nach Alternativen im Gesinnungskonsum der siebziger Jahre. 40 eingestreute Kürzestgeschichten aus dem Konsumalltag – Aufgelesenes, nachdenklich Stimmendes und Komisches aus Ost und West – runden das Buch ab. So verdichtet sich diese deutsche Konsumgeschichte zu einer kollektiven Erzählung dessen wie wir wurden, was wir sind.

LYRIK HEUTE

LYRIK HEUTE

Eine Auswahl neuer deutscher Lyrik

Czernik-Verlag „Edition L“

Hockenheim, 2002

Herausgeber: Theo Czernik

DNB: ISBN 3-934960-13-8

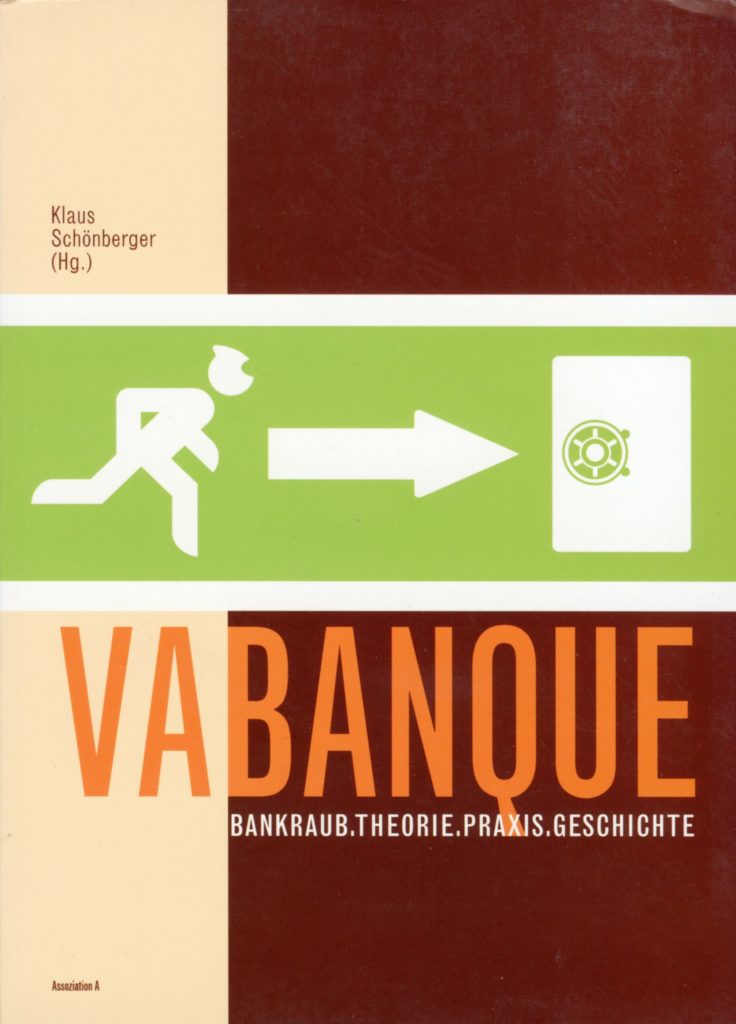

Vabanque

Vabanque

Bankraub – Theorie – Praxis – Geschichte

Libertäre Assizoation

Berlin, Schwarze Risse

Göttingen, Rote Strasse

2001

Herausgeber: Klaus Schönberger

Was soll das?

Die Tresore der Banken beflügeln seit jeher die Phantasie. Hier ist im Übermaß gelagert, woran es den meisten Menschen mangelt. Wer der Arbeit überdrüssig ist oder sich in finanziellen Schwierigkeiten befindet, träumt von einem Lottogewinn oder phantasiert von dem Veränderung versprechenden Bankraub. Und bei keinem anderen Delikt können Täter nach einem gelungenen Coup auf soviel Sympathie hoffen, wie nach einem Einbruch in eine Bank oder einem Banküberfall.

Die AutorInnen haben keine einheitliche Position zum Bankraub. Zahlreiche Beiträge sind von einer fröhlichen Indifferenz inspiriert. Ziel ist es, weder schönzufärben noch zu verdammen. Solange alles Glück in der Maßeinheit Geld gemessen wird, wird es Banküberfälle und Bankräuber geben. Das kann niemand verhindern. Als ZuschauerInnen dürfen wir uns jedoch Bankraub mit Stil und mit Format wünschen. In diesem Sinne möchte dieses Buch das Niveau in Theorie und Praxis heben.

Darf ich dieses Buch lesen?

Die in diesem Band versammelten Beiträge richten sich an unterschiedliche LeserInnen. Gutsituierte BürgerInnen, die zu goutieren wissen, dass das letzte große Abenteuer der bürgerlichen Gesellschaft der Bankraub ist; Unentschlossene, die bisher zwischen Lotto und Bankraub schwanken; Indifferente, die ihre zynische Weltanschauung verfeinern möchten; BücherliebhaberInnen, die ein geschmackvolles Verhältnis von Form und Inhalt zu schätzen wissen; SalonkommunistInnen, die falsches Bewusstsein und das voluntaristische Überspringen notwendiger historischer Schritte kritisieren; all diejenigen, die sich für Stil & Etikette des Bankraubs interessieren; geläuterte Alt‑68erInnen, die sich ob ihrer Erbschaften grämen, aber den Weg ins Existenzgründerseminar noch scheuen; BankerInnen und Finanzfachleute, die den Realitäten des Lebens ins Auge schauen können.

Was steht in diesem Buch?

Dieses Buch unternimmt volkskundlich‑kulturwissenschaftliche, anti‑kriminologische, historisch‑kritische, literaturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche und autobiographische Ausflüge in die faszinierende Welt des Bankraubs. Dabei geht es um die Erfindung des Bankraubs: »Von den schwierigen Anfängen zur Blüte des Delikts« (Marcel Boldorf) und den Wilden Westen (Andrea Hoffmann). »Der Niedergang des Verbrechens« (Vincenzo Ruggiero) und »Lottospielen oder Bankraub?« (Klaus Schönberger) formulieren erste Bausteine einer Theorie des Bankraubs. »Nicht der Bankräuber ist schizophren … « (Elisabeth Timm) und »Die Bank‑Ladies ‑ wenn Frauen zu sehr rauben« (Franziska Roller) setzen antikriminologische Akzente. »Ronnie Biggs Superstar« (Dirk Schindelbeck) und die Pfälzer »Kimmelbande« (Thomas Billy Hutter) thematisieren moderne Räuber‑Legenden. Geiselnahme und Todesschüsse gab es in München anno 1971 (Markus Mohr). »Josef der Räuber« im zaristischen Russland (Wladislaw Hedeler, Tupamaros in Uruguay (Theo Bruns/ Gert Eisenbürger/Gaby Küppers), die »>Banken< der Bewegung 2. Juni« (Klaus Viehmann) diskutieren die Praxis politisch inspirierter Expropriationen. Geld oder Leben? lautet immer dann die Frage, wenn Banken‑Sicherungssysteme Geiselnahmen provozieren (Christoph Neumann). »Die Hüllen des Paradieses« entwerfen Architekten, wenn sie Bankgebäude als moderne Kathedralen konzipieren (Martin Kaltwasser). »Handwerk hat goldenen Boden« (Klaus Viehmann) untersucht die Sicherheitsvorkehrungen der Banken und die Fahndungsmethoden der Polizei. »Nichts wie weg« (Florian Schneider) lautet seit jeher die Devise aller BankräuberInnen ‑ wobei die Fortbewegungsmittel die zentrale Rolle spielen. Die Zukunft des professionellen Bankraubs spielt in der immateriellen Welt des Cyberspace (David Rosenthal). In der DDR, in Jugoslawien (Martin Jung) vor und nach 1989 sowie in Rußland (Kai Ehlers), aber auch in Italien (Franco »Bifo« Berardi) gab und gibt es spezifische Traditionen. Eine kleine Trachtenkunde des Bankraubs (Elisabeth Timm: »Maskentreiben«), die Panzerknacker (Gerd Dieterich), Kino (Klaus Peter Eichele), Kriminalroman (Ralph Winkle) und belletristische Literatur (Tom Wolf) begeben sich in die Höhen und Niederungen der Populärkultur.

Darüber hinaus finden sich zahlreiche Portraits bekannter und unbekannter BankräuberInnen: Adam Worth (Katharina Kinder), Ma Barker und die Barker‑Karpis‑Gang, Hammer

mörder Norbert Poehlke (Martin Jung), Gebrüder Sass (Johannes Mahn), John H. Dillinger (Rudi Maier), Margit Czenki (Theo Bruns/Angela Habersetzer), Patty Hearst, Roger Knobelspiess, Martin Cahill (Kees Stad), Pierre Goldman (Martin Ulmer), Sante Notarnicola, die Bonnot‑Bande (Michael Zaiser), Buenaventura Durruti (Matthias Brieger), Katharina de Fries (Ebbe Kögel), Jacques Mesrine (Jo Baur), Harald Zirngibl, Pino, Bonnie und Clyde (Frank Rumpel), Stephen Reid (Tobias Roller), Burkhard Driest, Mzwakhe Mbuli (Cristian Finkbeiner), Siegfried N. Dennery, Henry Jaeger, Albert Spaggiari (Tom Wolf) und Walter Stürm (Alain Kessi).

Kurze anekdotische, denk‑ und merkwürdige Geschichten und rechtliche Hinweise aus der faszinierenden Welt des Bankraubs runden das Buch ab.

Kontakt zum Herausgeber: klaus.schoenberger@gmx.net oder über den Verlag Libertäre Assoziation (VLA) Lindenallee 72 1 20259 Hamburg 1 Tel./Fax: 040‑4393666 lib.ass@t‑online.de

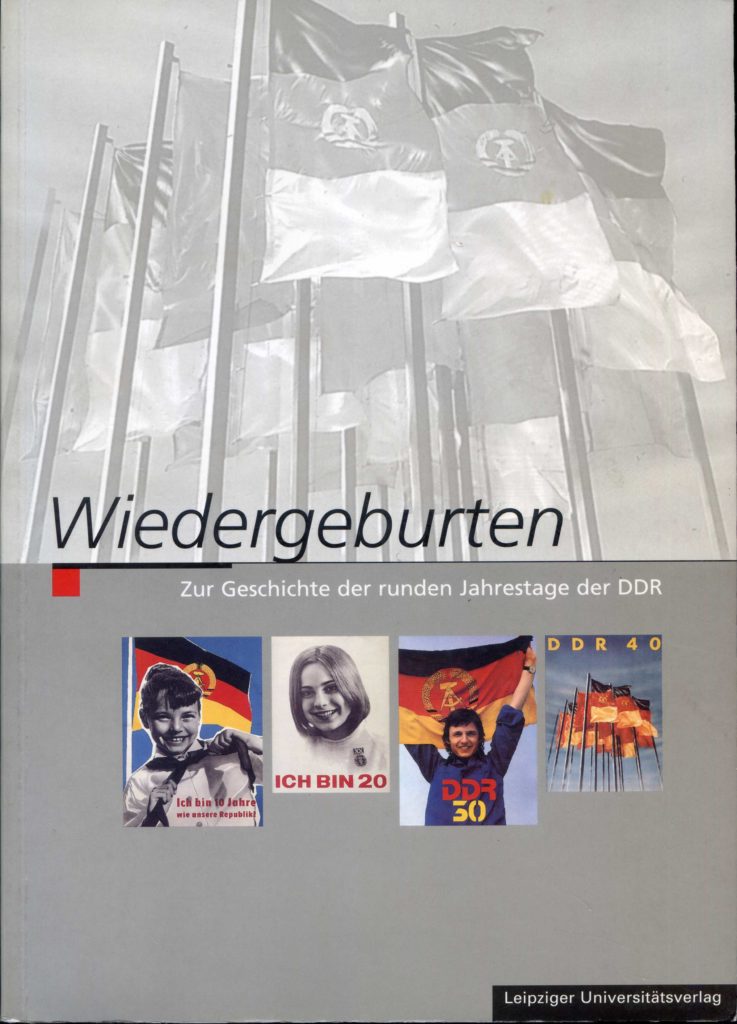

Wiedergeburten

Wiedergeburten

Zur Geschichte der runden Jahrestage der DDR

Leipziger Univresitäts-Verlag

Leipzig 1999

Herausgeber: Monika Gibas

DNB: ISBN 3-933240-81-6

Im Auftrag des DFG-Projektes Propagandageschichte Freiburg & Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Museum Berlin und dem Kulturwissenschaftlichen Institut e.V. Leipzig.

summa summarum

summa summarum

Sammeln heute

Stroemfeld

Frankfurt 1999

Herausgeber: Gerda Breuer

DNB: ISBN 3-87877-755-8

Die Initiatoren der Wunderkammern waren auf Kuriositäten und Denkwürdigkeiten aus, auf Dinge, deren Außergewöhnlichkeit es lohnend machte, sie zu bewahren und zu präsentieren. Mit dem modernen Museum wurde die subjektive Sammelleidenschaft um eine scheinbare Objektivität ergänzt, die durch die Suggestion des Vorbildhaften ihrer Exponate zugleich eine weltanschauliche Dimension konstruierte.

Auch das Museum heute, von der Kunst- und Designsammlung bis zum Industriemuseum unserer Tage, (re)produziert Zusammenhänge. Das Selbstverständnis einer neutralen, retrospektiven Sicht, die die gesammelten Objekte logisch zusammenfügt und aus der aktuellen Wirklichkeit in die zeitliche Distanz entrückt, ist jedoch fragwürdig geworden. Das Interesse des vorliegenden Bandes gilt folglich nicht den einzelnen Objekten einer Sammlung, sondern Fragen heutiger Sammelstrategien und Konzepte. Die identitäts- und ordnungsstiftenden Kriterien werden hinterfragt, genauso wie die Sammlung als Reflex des historischen und kulturellen Kontextes.

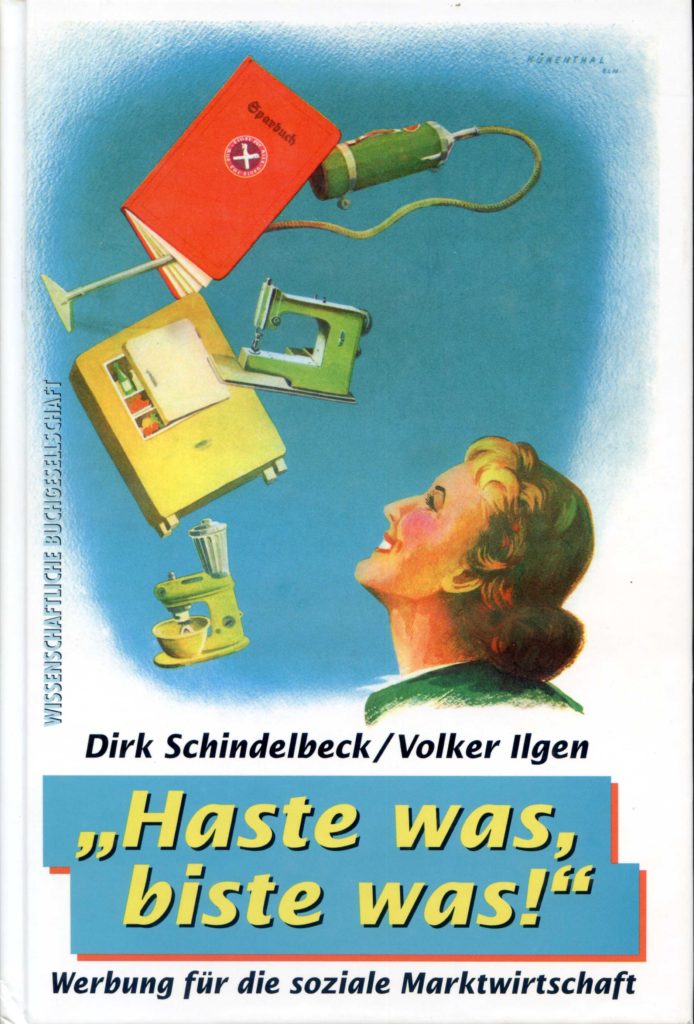

„Haste was, biste was!“

„Haste was, biste was!“

Werbung für die soziale Marktwirtschaft

Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Darmstadt 1999

mit Volker Ilgen

„Haste was, dann biste was!“ – im Sinne dieses Credos der deutschen Wirtschaftswunder-Zeit machte in den fünfziger und sechziger Jahren der in Köln eingetragene Verein „Die Waage“, eine Interessenvertretung der deutschen Unternehmerschaft, von sich reden. Die soziale Marktwirtschaft, ein für die meisten Deutschen zunächst inhaltsleerer Begriff, wurde von der „Waage“ als Markenartikel kreiert und verkauft. Fritz und Otto, die Vertreter der Arbeitnehmerschaft in zahllosen gezeichneten Anzeigen, erklärten über ein Jahrzehnt lang in allen großen Tageszeitungen die Segnungen der Marktwirtschaft. Selbst Loriots ‘Knollennasenmann’ wurde in den Dienst der „Waage“ gestellt. Nach der Katastrophe des Nationalsozialismus sollte Wohlstand für alle in die Haushalte der Bundesrepublik einziehen. Das Buch zeichnet diesen Public-Relations-Prozess nach und bietet damit einen interessanten Einblick in die Wirtschafts-, Sozial- und Mentalitätsgeschichte der jungen Republik.

Jagd auf den Sarotti-Mohr

Jagd auf den Sarotti-Mohr

Von der Leidenschaft des Sammelns

Fischer Taschenbuch-Verlag

Frankfurt 1997

mit Volker Ilgen

DNB: ISBN 3-596-13485-4

Von Überraschungseiern und ihren Jägern über zäh durchgestandene Ehekriege in deutschen Wohnzimmern („Das Büffett bleibt frei!“) bis zur guten alten Briefmarke – ein Streifzug durch die Welt des Sammelns. Und warum immer ein Stück fehlt.

Propaganda in Deutschland

Propaganda in Deutschland

Zur Geschichte der politischen Massenbeeinflussung im 20. Jahrhundert

Primus, Wissenschaftliche Buchgesellschaft

1996

Herausgeber

Rainer Gries und Gerald Diesener

PROPAGANDA – gemeinhin als Negativbegriff abgewertet – dient in der modernen Massengesellschaft seit jeher dazu, Menschen von politischen Meinungen und Absichten zu überzeugen. Die Autoren dieses Bandes führen in zuweilen sorgsam gehütete Propagandawelten ein: Sie nehmen die Spuren liberaler Propaganda im 19. Jahrhundert auf, fragen nach der Wirkung nationalsozialistischer Propaganda in der Weimarer Republik und führen Adolf Hitler als Produzenten und als Produkt von Propaganda vor. Auch nach 1945 setzte man in beiden deutschen Staaten weiter auf Propaganda. Ostdeutsche Agitatoren suchten die Werktätigen und die Frauen für den Sozialismus zu gewinnen. Bundesdeutsche Propagandastrategen ließen vom Westwind Ballone über die deutsch-deutsche Grenze treiben, die ihre „zersetzende“ Fracht, Flugblätter und Flugschriften, bis nach Leipzig trugen. Und die Amerikaner legten mit dem Marshallplan eines der erfolgreichsten Propaganda- und Public-Relations-Programme der Nachkriegszeit auf …

Die Fallbeispiele führen in ein Jahrhundert deutsche Propagandageschichte ein und leisten Pionierarbeit als Bausteine einer noch zu schreibenden Geschichte der Massenbeeinflussung.

„Ins Gehirn der Masse kriechen!“

„Ins Gehirn der Masse kriechen!“

Werbung und Mentalitätsgeschichte

Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt

Darmstadt, 1995

mit Rainer Gries und Volker Ilgen

DNB: ISBN 3-534-12675-0

Werbung – um wirksam zu werden, muss sie Gedanken, Gefühle und Wünsche der Menschen aufspüren, verdichten und vorgeben. Im sensiblen Wechselspiel zwischen Beeinflussern und Beeinflussten formen und manifestieren sich kollektive Selbstverständnisse. Werbung, längst Teil unserer Alltagskultur, ist immer auch Erzählung von Zeit.

Hier wird der mental code Werbung erstmals Gegenstand geschichtswissenschaftlicher Betrachtung. Die Freiburger Autoren begreifen und nutzen Werbung als Quelle, als Sonde in die Zeit. An konkreten Kampagnen von den zwanziger Jahren bis in die Gegenwart des deutschen Vereinigungsprozesses gehen sie ihrer Resonanzmacht „im Gehirn der Masse“ nach. Für die Mentalitätsgeschichtsschreibung eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten und Perspektiven – eine Geschichte der Massenbeeinflussung gewinnt Kontur.

„Elf Freunde müsst ihr sein!“

„Elf Freunde müsst ihr sein!“

Einwürfe und Anstöße zur deutschen Fußballgeschichte

Geschichtswerkstatt

Haug Freiburg, 1995

DNB: ISBN 3-928276-08-5

Download des Kapitels „Sieger Marke Deutschland“

(PDF 4,4 MB)

Das von Dirk Schindelbeck und Andreas Weber betreute Heft 28 der Geschichtswerkstatt widmet sich dem Thema Fußball aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Der Bogen spannt sich von Betrachtungen zum schon damals akuten Hooliganismus (Michael Prosser) über den kaum in die Bundesliga aufgestiegenen und schon Furore machenden SC Freiburg (Thomas Hohner), dem Fußballspiel als einem speziellen Stück Freiburger Philosophie im Stil Martin Heideggers (Ludger Lütkehaus), der Dramaturgie des „Heldenstücks“ der Sieger von Bern und seiner Bedeutung für das (west-) deutsche Identitäts-Erwachen 1954 (Dirk Schindelbeck), dem (Sozial-) Fall Helmut Rahns (Horst Steffens), dem Umgang der DDR-Medien mit den Weltmeistern aus der BRD (Gerald Diesener), dem Wechselverhältnis zwischen Fußball und Politik (Norbert Seitz) bis hin zum Wunder-Ideologem im westdeutschen Nachkriegsdiskurs (Alfred Georg Frei).

Bilderflut und Sprachmagie

Bilderflut und Sprachmagie

Fallstudien zur Kultur der Werbung

Westdeutscher Verlag

Opladen, 1992

DNB: ISBN 3-531-12365-3

Gestylte Geschichte

Gestylte Geschichte

Vom alltäglichen Umgang mit Geschichtsbildern

Westfälisches Dampfboot

Münster, 1989

DNB: ISBN 3-924550-36-0

Warum die Fünfziger Jahre in den Achtzigern Hochkonjunktur haben…

Kanzler Kohl im Kabinenroller: Was treibt den Enkel dazu, sich hinter den Lenker des Messerschmidt-Vehikels zu zwängen, von dem die Werbung 1954 behauptete: „Er kippt nicht“?

Helmut Kohl ist keine Ausnahme: in den achtziger Jahren feiert die Adenauer-Ära fröhliche Urständ. „Geschichte“, hier: die Geschichte der fünfziger Jahre, wird zu einem Alltags- und Gegenwartsphänomen, sie wird als Droge den Defiziten unserer Zeit entgegengestellt.

Diese alltäglichen Aneignungen werden nicht schriftlich, sondern in Form von Bildern vermittelt. Die Analyse dieser Geschichtsbilder führt nicht nur in die Vergangenheit, sondern gerät überdies zur Archäologie der Gegenwart.

Die Autoren sind den umlaufenden Geschichtsbildern von jener Epoche auf ungewöhnlichen Wegen nachgegangen. Aussagekräftige Bilder der fünfziger Jahre manifestieren sich beispielsweise im Modellbau, werden in vielfältiger Weise von der Werbung aufgegriffen und von Politikern wie Helmut Kohl und Norbert Blüm benutzt.

Geschichte wird in der entwickelten Konsumgesellschaft gebraucht und verbraucht, gestylte und verkauft. Geschichte wird als „Heimat“ zum Konsumgut.

Die Veränderung der Sonettstruktur von der deutschen Lyrik der Jahrhundertwende bis in die Gegenwart

Die Veränderung der Sonettstruktur von der deutschen Lyrik der Jahrhundertwende bis in die Gegenwart

Verlag Peter Lang

Frankfurt/Bern/New York/Paris, 1987

DNB: ISBN 3-8204-9961-X

Oft totgesagt, erlebt das Sonett heute eine Renaissance. Worin liegen die Ursachen hierfür, und welches Formverständnis bewirkt dies? Die tradierten Gattungsdefinitionen („festes Reimgedicht“; „dialektische Form“) vermögen darauf längst keine Antwort mehr zu geben. Die vorliegende Arbeit unternimmt zum ersten Mal exemplarisch und durchgängig, strukturelle Formbedingungen als ‚sonettisch’ zu verstehen und theoretisch herzuleiten, um sie später für die Analyse des einzelnen Gedichts nutzbar zu machen. Den Bewegungsabläufen, den lyrischen Syllogismen und der selbstreflexiven Tendenz sonettischer Formkörper wird nachgedacht, wobei sich oft überraschende Leistungen der Formgattung zeigen. Musterinterpretationen verfolgen schließlich Wandel, Funktion und Möglichkeiten sonettischen Dichtens im 20. Jahrhundert vom Expressionismus über Exil, Nachkriegszeit und die 60er Jahre bis in die unmittelbare Gegenwart der jüngsten Lyrik Karl Krolows.

Promotionsarbeit von Dr. phil. Dirk Schindelbeck